此案例聚焦于北京东城区的一起拆迁争议裁决,牵涉众多利益相关者及繁琐的法律流程,裁决结果对各方权益产生显著影响,有必要进行深入研究。

案件背景

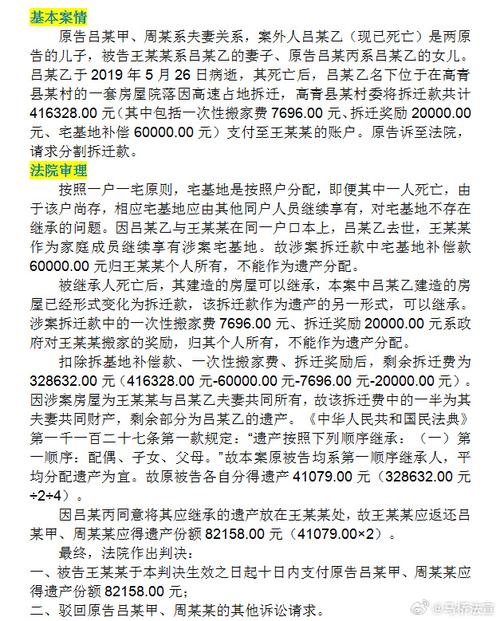

拆迁过程中,纠纷时常出现,这在城市发展过程中并不罕见。具体到这个案例,京某公司正在进行拆迁工作,但马某明等五人的情况与众不同。他们在拆迁公告发布时并未居住在拆迁区域内,也没有本地户籍,而且在本市其他地方还有自己的正式住所。此外,关于这些建筑的权益归属,之前已经有过多次法院判决。1998年,东民再字第7号和二中民终字第645号民事判决明确了他们在房屋方面的权利。

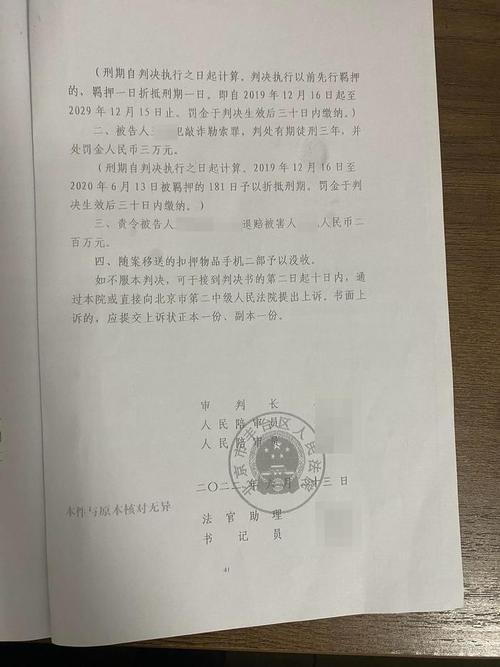

起诉与裁决历程

2002年12月,马某明等五人将京某公司作为被告,向东城区国土房管局提交了关于拆迁争议的裁决请求。到了2003年4月,东城区国土房管局发布了京东国土房管裁字(2002)第152号裁决,判定为城市房屋拆迁纠纷裁决。然而,马某明等五人对此裁决不满,遂提起诉讼,导致裁决被取消。紧接着,他们对新裁决仍旧不满意,再次提起诉讼,结果裁决再次被取消。直到2004年6月10日,东城区国土房管局做出了关于本案拆迁纠纷的裁决。

关键人物及声明

王某在京某公司案件中扮演了核心角色。2004年6月5日,他发表声明,表示愿意将所租住的54号、30号和501号房屋的使用权转交给公司。这些房屋被用作马某明等五人的安置住所。同时,王某还同意办理相关过户手续。他的这一举动为解决马某明等五人的安置问题提供了有效的解决方案。

第三人态度

京某公司对被诉拆迁纠纷裁决的效力表示认同。该公司之前曾将马某麟等人作为被告,向法院提起有关拆迁的诉讼,目的是确认双方签订的安置协议中部分内容无效,并要求收回回迁安置房。这一案件经过了一审、二审和再审等多个法律程序。判决结果显现,马某琴等人必须将位于南房东数第一间的房产退还给马某明等五人。马某明等五人则获得了南房中第一、第二、第三间的实际使用权利。

被告观点

北京市东城区国土资源和房屋管理局作为被告,指出马某明等五人不在拆迁区域内居住,且没有本地户籍。尽管如此,依据相关判决和《细则》的规定,他们觉得京某公司应当根据实际情况对他们进行合理安置,这是合理的。他们还认为,马某明等五人的诉讼缺乏事实和法律支持,因此请求法院依法维持关于拆迁纠纷的裁决。

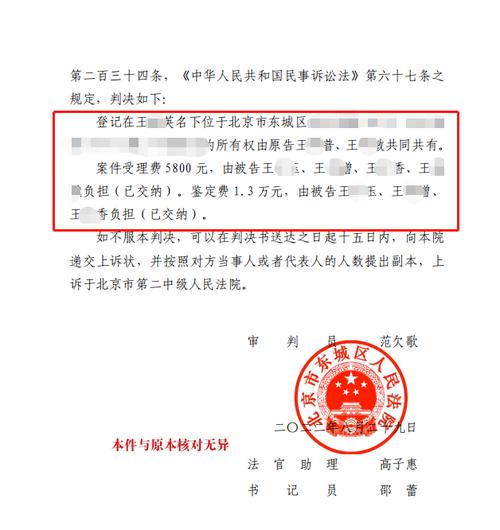

最终裁决结果

经过全面考虑,法院认定东城区国土房管局作出的决定是合理的。该局裁决京某公司需以补偿价格对马某明等五人进行拆迁补偿。同时,在得到京某公司同意的前提下,法院还裁决为马某明等五人安排了三套公有住宅,这一安排符合相关法律法规。此外,裁决中确定的补偿金额也有充分的事实支持。最终,我们保留了被告东城区国土房管局在2004年6月10日做出的裁决。该裁决编号为京东国土房管裁字(2004)第026号,涉及城市房屋拆迁纠纷。

在处理这类拆迁引起的争议时,如何确保各方权益得到更公正的对待,您有何高见?欢迎在评论区留下您的观点。同时,也请您为这篇文章点赞并转发。